Desde el jueves 20 de enero, en el marco de una nueva jornada en toda la diócesis de oración por el sínodo, retornan los trabajos de los grupos sinodales

Por Jesús de las Heras Muela

Por Jesús de las Heras Muela

(Periodista y sacerdote. Deán de la catedral de Sigüenza)

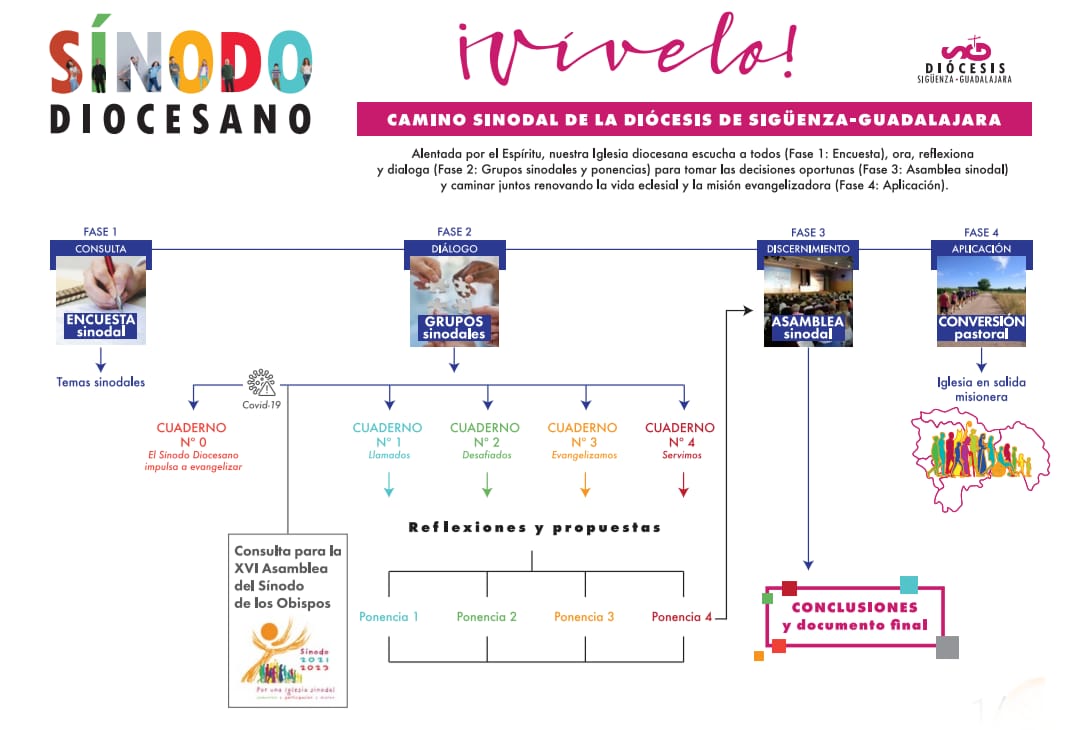

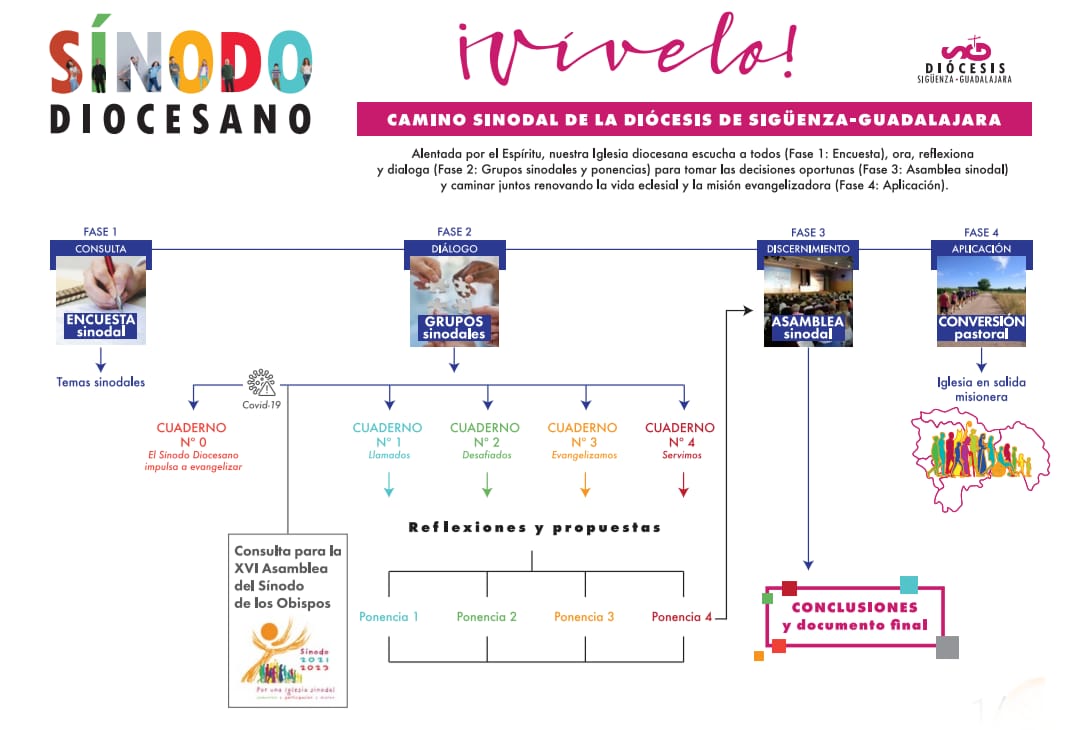

Nuestra diócesis de Sigüenza-Guadalajara, retoma, desde finales de enero, en grupos, comunidades y parroquias, los trabajos de su sínodo diocesano, bajo el lema “El Sínodo diocesano nos impulsa a evangelizar”. Al efecto, se ha editado y distribuido del primer cuaderno de trabajo. A él, antecedió el llamado cuaderno cero, en el que se plantearon tres grandes cuestiones: “¿Qué es una diócesis?”, “¿Qué es un sínodo?” y “¿Qué es evangelizar?” Este cuaderno cero se presentó y entregó el 25 de enero de 2020. Pero llegó la pandemia.

Y antes de la pandemia y durante ella y hasta llegar a este nuevo momento de reactivación del sínodo diocesano, este es el camino sinodal recorrido y el camino por recorrer.

El Sínodo diocesano en 2018 y en 2019

El jueves 17 de mayo de 2018 el obispo de Sigüenza-Guadalajara, Atilano Rodríguez Martínez, anunció al consejo presbiteral su voluntad de convocar un sínodo diocesano. Posteriormente, fue reiterando en otros organismos y foros diocesanos esta decisión y procedió a dar los primeros pasos. Así, tuvo lugar la creación de la Secretaría General del Sínodo (con el sacerdote Ángel Luis Toledano Ibarra, párroco de San Diego de Guadalajara, al frente) y seis comisiones sectoriales de trabajo (Teológica, Canónica, Litúrgica, Pastoral y de Comunicación y Publicaciones). El sínodo diocesano fue abierto, con una solemne y muy concurrida eucaristía en la catedral (más de un millar de personas) el 2 de diciembre de 2018. Asimismo, el obispo creó el consejo de dirección con sínodo, con una comisión permanente. Con anterioridad y con fecha 8 de septiembre de 2018, don Atilano escribió la carta pastoral titulada “¿Para qué un Sínodo?”.

En 2019, se fueron elaborando el reglamento sinodal, la misión del consejo sinodal, los materiales divulgativos, didácticos y pastorales, el lema –“Vívelo”-, la oración oficial, y una gran encuesta previa, con 169 preguntas y que fue respondida por 5.515 personas. Se hizo un elenco y clasificación de los temas que, según los encuestados, más apremiaban a la misión evangelizadora en el aquí y ahora de nuestra diócesis. Y se dejó todo preparado para una nueva, ya citada, gran cita: 25 de enero de 2020 con la presentación oficial de los grupos sinodales (186 grupos, 2.176 personas inscritas) y la entrega del cuaderno cero para el trabajo sinodal en grupos.

En 2020 y 2021, sínodo en pandemia

En enero y febrero de 2020, junto al referido gran acto del 25 de enero, se eligieron cuatro grandes de temas para trabajar en grupos y seguir caminando sinodalmente y se designaron los ponentes; se redactó, ya en plena pandemia, el cuaderno 1 (el que ahora, revisado, acaba de editarse y distribuirse); se elaboró un calendario concreto para este itinerario sinodal; se marcaron plazos y fechas; crecía el interés, la sensibilización y hasta el entusiasmo…

Pero llegó el 15 de marzo de 2020 y el Sínodo comenzó una etapa nueva e imprevista, pero, a buen seguro, no por ello menos fecunda, aunque haya sido y siga siendo etapa de “catacumbas” –por denominarla de alguna manera- o de alargada espera pentecostal, muchas veces, hasta doliente. Y en medio de todo ello, desde la voluntad de que la llama del Sínodo no se apagará se trabajó en el himno sinodal oficial y en otras canciones y en nuevos y sencillos nuevos materiales de reflexión: Y hasta se hizo que esta llama luciera en una mascarilla…, en una edición de 1.325 mascarillas de color negro con el logo, leyenda y lema del Sínodo.

Doce fichas sinodales distintas durante el primer semestre de 2021, una vigilia extraordinaria de oración el 22 de abril, la publicación de un disco con ocho canciones más el himno sinodal diocesano oficial, cuyo autor es Lorenzo Sánchez, una columna mensual en “EL ECO”, escrita por el secretario del Sínodo diocesano, Ángel Luis Toledano, un encuentro telemático diocesano el 19 de junio, varias cartas del obispo sobre el tema, distintas reuniones del consejo de dirección del sínodo y otras actividades varias fueron algunas de las maneras mediante las cuales el Sínodo diocesano siguió vivo, activo y presente entre nosotros en 2021.

Y entretanto, el Sínodo universal

Además, nuestra diócesis se sumó, en otoño de 2021, como no podía ser de otro modo, a la convocatoria del Papa Francisco de llamar a todas las diócesis de la Iglesia a ponerse en camino y trabajar en fases diocesanas ante el próximo Sínodo de los Obispos de octubre de 2023, sobre el tema “Por una Iglesia sinodal. Comunión, participación, misión”.

La catedral seguntina acogió el 17 de octubre la misa de apertura de esta fase en nuestra diócesis del sínodo universal. Presidió don Atilano, quien, en la víspera, el sábado 16 de octubre, impartió un retiro sobre la sinodalidad en la concatedral de Guadalajara. Este mismo retiro lo predicó también nuestro obispo a todos los sacerdotes reunidos por arciprestazgos, así como en otros foros.

Desde entonces, 16 y 17 de octubre, y hasta el 30 de noviembre, las dos fichas de consulta propuestas desde la Secretaría General del Sínodo de los Obispos fueron trabajadas en las parroquias, comunidades y grupos sinodales de la diócesis. Y el resultado de este trabajo se ha presentado este pasado miércoles, día 2 de febrero fiesta litúrgica de la Presentación del Señor y Jornada de la Vida Consagrada.

Concluido el tiempo de la consulta, se han recibido 80 respuestas grupales llegadas de toda la geografía diocesana. Y como queda dicho, el miércoles 2 de febrero, en la concatedral de Guadalajara, a las 19 horas, se entregó al obispo diocesano el resultado de la consulta solicitada por el Sínodo universal y el obispo la hace llegar a la Conferencia Episcopal Española (CEE) para sumarse a las que lleguen en las próximas semanas y hasta el 11 de junio del resto de las diócesis españolas. A su vez, la CEE presentará este trabajo conjunto de la Iglesia en España a la Secretaría General del Sínodo de los Obispos.

20 temas distribuidos en cuatro bloques temáticos

A la luz, como ya se dijo, de las respuestas a la gran encuesta sinodal del verano de 2019, el consejo de dirección del sínodo, presidido por el obispo, concretó en los 20 temas más solicitados los asuntos a abordar por el sínodo, primero en los grupos sinodales, y más adelante, con las aportaciones de los grupos y las correspondientes mesas de ponencia, en la asamblea sinodal.

Los 20 temas se agruparon y distribuyeron en cuatro grandes bloques temáticos. El primero lleva por título “Llamados” y tiene como referencia bíblica la frase san Pablo en su segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 16, “Reaviva el don que hay en ti”. El subtítulo de este primer bloque es “Mirada hacia dentro”.

Y los cinco temas, ahora presentados en el cuaderno de trabajo número 1, el que acaba de publicarse y entregarse a las parroquias, comunidades y grupos, son los siguientes: la vocación, los fundamentos de la fe, la espiritualidad cristiana, la coherencia fe-vida y la comunión eclesial. Durante lo que queda de curso pastoral (hasta junio) se ha de trabajar en estos temas desde los materiales del cuaderno primero.

En próximas entregas, NUEVA ALCARRIA irá presentando el desarrollo y contenidos de estos cinco temas del cuaderno sinodal primero

El segundo bloque temático, titulado “Desafiados”, incluye otras cinco temáticas pastorales: jóvenes, mujer, alejados, nuevas formas de unión y otros colectivos y ecología. “Jesús, mirándolo lo amo”, frase del evangelio de san Marcos, capítulo 10, versículo 21, es su lema o inspiración bíblica. La frase corresponde al diálogo entre Jesús y el joven rico. “Algunos desafíos” es el subtítulo del bloque segundo.

“Evangelizamos. Retos evangelizadores” es el enunciado del tercer bloque, cuya referencia o lema bíblico es “Sois la luz y la sal del mundo” (cfr. Mateo, 5, 13a.14ª). Sus cinco temas concretos son estos: familia, laicos, mundo rural, formación cristiana y celebración de la fe.

Por fin, el cuarto bloque de temas reza “Servimos. Acción social y vida pública”. Su referente bíblico es la frase del evangelio de san Juan “Para que tengan vida…” (Jn 10,10). Y su temario incluye estas cinco cuestiones pastorales: pobreza, pastoral de la caridad, solidaridad, vida pública y comunicación”.

Oraciones oficiales para el Sínodo diocesano

Esta es la oración propia y oficial de nuestro sínodo diocesano: “¡Bendito seas, Dios y Padre nuestro! Escucha la oración de la Iglesia de Sigüenza-Guadalajara que vive un Sínodo para la renovación de su misión evangelizadora.

Haz que, guiados por tu Hijo y alentados por el Espíritu Santo, tomemos las decisiones oportunas, para mostrar tu amor a todos los hombres.

Santa María, Madre de la Iglesia, intercede por nosotros para que, iluminados por la Palabra de Dios, vivamos unidos y firmes en la fe. Amén”.

Asimismo, nuestro sínodo ha incluido como oración oficial la plegaria común del sínodo universal. Se trata de la siguiente oración al Espíritu Santo, atribuida a san Isidoro de Sevilla (560-636) y que fue con la que se comenzó cada una de las sesiones de trabajo del Concilio Vaticano II. La oración dice así:

“Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú, que eres nuestro verdadero consejero: ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Ensénanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo por los siglos de los siglos. Amén”.

Lo que es un sínodo y las fases de nuestro sínodo

En su ya citada carta pastoral de septiembre de 2018, nuestro obispo definía con estas palabras lo que es un sínodo diocesano: “el sínodo diocesano, que es el culmen de las estructuras de participación de los miembros de una diócesis, tiene que ser, ante todo, un acontecimiento de gracia. Por medio del sínodo, el Pueblo de Dios que vive y actúa en una diócesis es convocado y congregado por el mismo Señor, bajo la guía del obispo diocesano, para plantear los principales desafíos pastorales, para buscar juntos los caminos a recorrer en la misión y para cooperar activamente en la toma de las necesarias decisiones, desde una actitud de sincera escucha del Espíritu Santo”

Cuatro fases más una fase previa o fase cero (anuncio, convocatoria, preparación documental, nombramientos, reglamentos, ambientación y sensibilización) son las previstas en el itinerario de nuestro diocesano. La fase uno fue la de la encuesta sinodal y su tabulación, discernimiento y selección y distribución de los temas propuestos en ella. Fue la fase de la consulta y de la escucha. Actualmente, estamos en la fase dos, la de los trabajos en grupos sinodales y las posteriores ponencias a la luz de sus propuestas y resultados). Es la fase del diálogo, la reflexión y la oración.

Completada la fase segunda y desde ella, mediante las ponencias, llegará la tercera: la de la asamblea sinodal, con las sesiones y modalidades que correspondan y sus conclusiones y documento final y misa solemne de clausura del proceso sinodal. Finalmente, la fase cuarta será la de la aplicación y la de la conversión pastoral en aras a ser Iglesia en salida misionera.

PUBLICADO EN NUEVA ALCARRIA 4 FEBRERO 2022

Por Alfonso Olmos

Por Alfonso Olmos

Por Jesús de las Heras Muela

Por Jesús de las Heras Muela

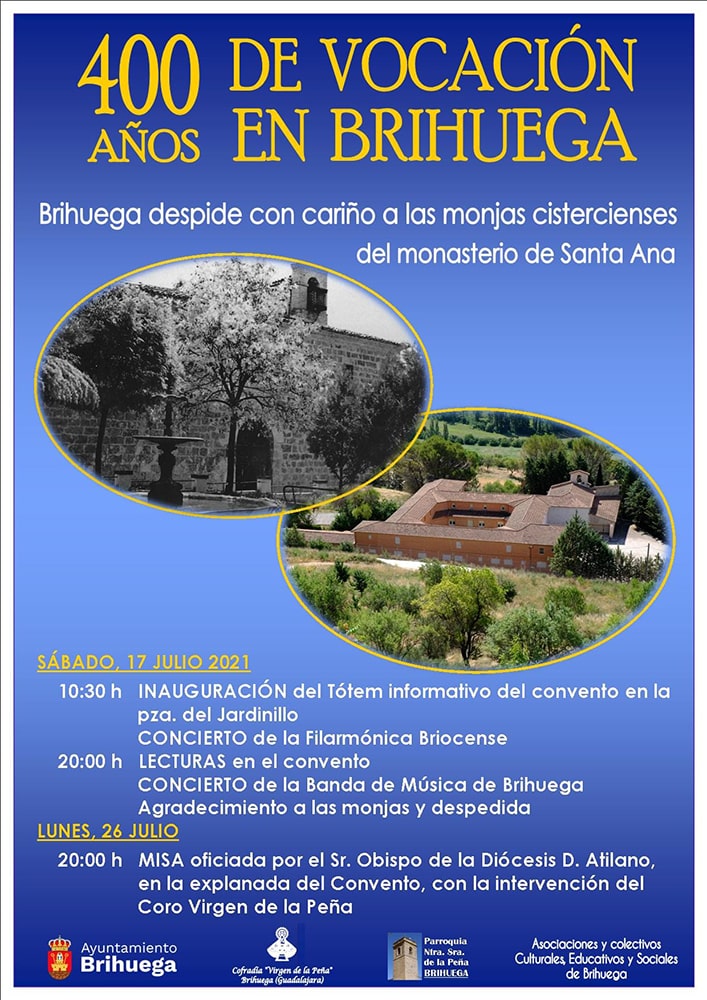

Hoy celebramos en Buenafuente la solemnidad de los santos fundadores del Císter. Ellos fueron pioneros de la reforma benedictina, con el deseo de una vida monástica más sencilla, fraterna, humilde.

Hoy celebramos en Buenafuente la solemnidad de los santos fundadores del Císter. Ellos fueron pioneros de la reforma benedictina, con el deseo de una vida monástica más sencilla, fraterna, humilde.